早期大腸がんの発見と治療

この記事では、大腸がんのステージ0と、ステージIを対象に、どのような治療法があるのか、そして治療による体や生活への負担、治療後の見通しまでを具体的に解説します。

さらに、治療方法だけでなく、「どのくらいの期間入院するのだろう」「入院、手術費用はどのくらいかかるのだろうか」「退院後はどのくらいで仕事復帰や通常の日常生活に戻れるのだろうか」といった、ご自身やご家族が直面する悩みにも、一般的な目安にはなりますが今後の見通しを立てられるようにまとめています。早期の大腸がんは、内視鏡治療のように体への負担が少ない方法で根治を目指せる病気です。

この記事が、大腸がんと向き合うすべての方にとって、ご自身が納得できる治療法を選び、安心して次の一歩を踏み出すための道しるべとなればと願っています

。そして、治療を乗り越えた先で、再び自分らしい生活を送るためのヒントを見つけていただければ幸いです。

-もくじ-

----------------------------------------------------

①早期の大腸がんとは?

- 「早期大腸がん」の前段階に大腸腺腫というポリープがある

- 「早期大腸がん」とはステージ0期とⅠ期の一部

-大腸がんの症状と発見のきっかけ

②大腸腺腫、早期大腸がんの治療法

- 治療方針の決め方

- 内視鏡治療

└ポリープ切除術(ポリペクトミー)

└内視鏡的粘膜切除術(EMR)

└内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

- 外科手術

└開腹手術

└腹腔鏡下手術(ふくくううきょうかしゅじゅつ)

③費用・入院期間・仕事復帰までの流れについて

- 費用の目安と高額療養費制度の活用

- 入院期間と仕事復帰までの流れ

└内視鏡治療(ポリープ切除、EMR、ESD)

└外科手術(腹腔鏡手術)

└外科手術(開腹手術)

④まとめ

⑤編集を終えて

----------------------------------------------------

‖ 早期の大腸がんとは?

大腸腺腫というポリープや早期の大腸がんは自覚症状がほとんどなく、知らないうちに進行してしまうケースは少なくありません。一方、早期の段階で発見できれば、体への負担が少ない内視鏡治療で治癒を目指せる段階でもあります。この章では、「早期大腸がん」は具体的にどのステージを指すのか、そして症状がない段階でどうやって見つかるのかを分かりやすく解説します。

大腸腺腫というポリープがある

ただしごく微小なポリープが見つかった場合などには、治療をせずに次回の検診での受診になることもあります。

ステージ0期とⅠ期の一部

大腸がんの進行_.png)

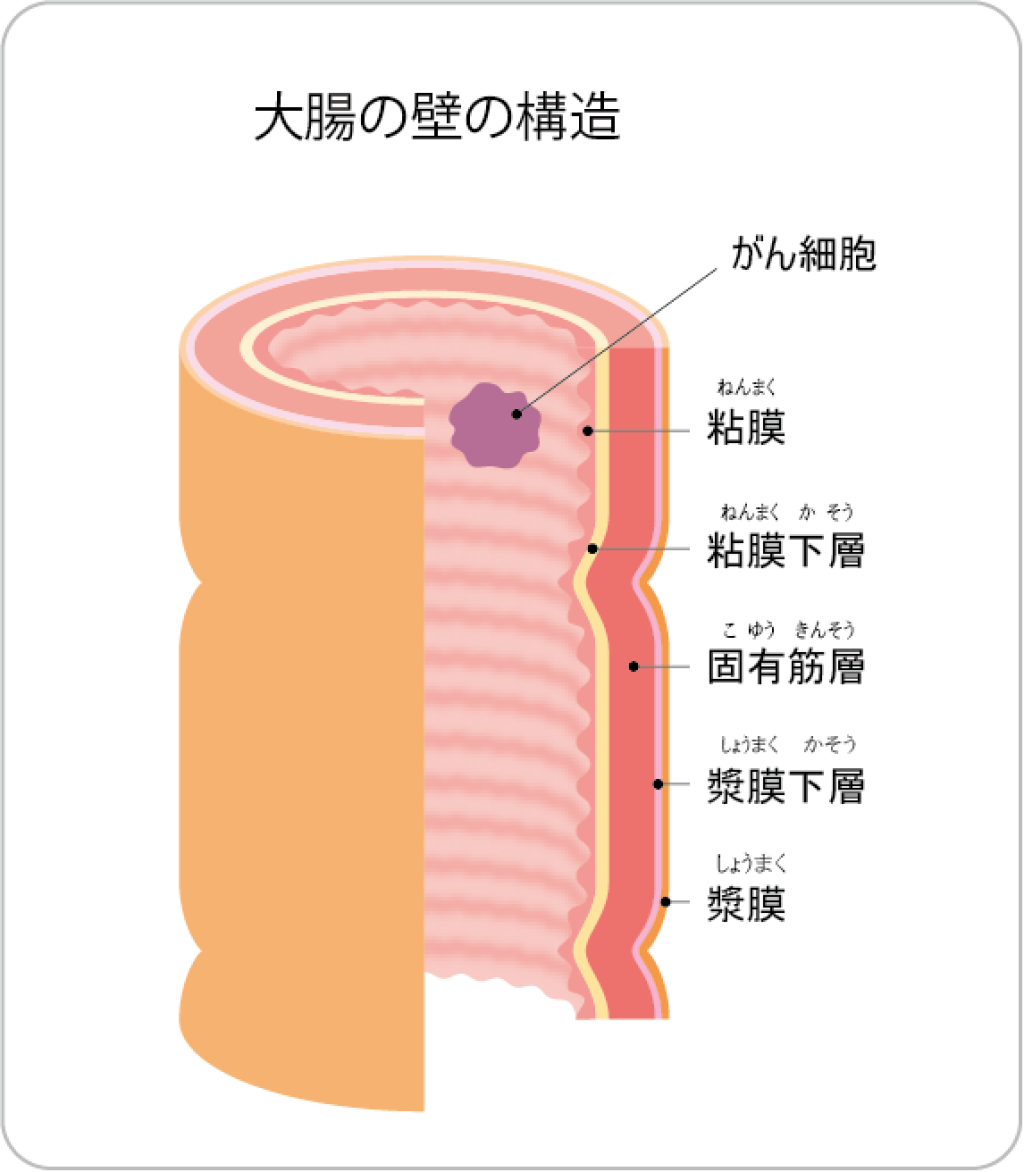

「ステージ0期」はがんが粘膜内にとどまっており、リンパ節や他の臓器への転移がない段階です。

「ステージI期」は粘膜下層や固有筋層までがんが浸潤していますが、リンパ節転移や遠隔転移がない段階を指します。このうち、粘膜内(Tis)や粘膜下層に浅くとどまる場合(T1の一部)は内視鏡治療で根治が期待できます。一方、固有筋層に達するT2は進行がんであり、通常は外科手術が必要となります。

ステージⅠ期:がんが粘膜下層や固有筋層まで達している状態

ステージI期は、粘膜下層に浸潤する段階(T1)と、固有筋層まで浸潤する段階(T2)が含まれます。

がんが粘膜下層浸潤にとどまっている段階は早期大腸がんですが、粘膜下層に浸潤している距離が大きい場合や、リンパ管や血管にがん細胞が入り込んでいたり、がんの顔つきが変化しているような状態では、内視鏡で切除したとしても、リンパ節に転移している可能性がでてくることがあり、内視鏡治療後に手術治療が推奨されることがあります。また、がんが固有筋層に浸潤すると「進行がん」と言われますが、リンパ節転移がない段階であれば、ステージIに分類され、原則内視鏡治療は適応にならず、手術治療が推奨されます。

つまり、Ⅰ期は決して油断できる状況ではなく、リンパ節転移の可能性を秘めている段階であるため、がんの大きさや部位、深さを総合的に加味して治療方針が決定されますが、この段階でも、適切な治療を受ければ5年生存率は約90%以上と良好です。

ステージ0期の早期大腸がんの最も重要な特徴は「自覚症状はほとんどない」ことです。

ステージ0期の早期大腸がんの最も重要な特徴は「自覚症状はほとんどない」ことです。

がんがまだ小さく、腸壁の表面にとどまっている段階では、下痢や便秘などの便通に影響を与えたり、痛みや、目に見える血便を起こしたりすることはほぼないと言われています。そして、ステージⅠ期の段階であっても、症状が乏しいことも多いのが現状です。では、症状がないのにどうやって見つかるのでしょうか。その最大のきっかけは、健康診断や市町村で行われるがん検診の一環として行われる「便潜血検査」です。この検査は、便に混じった目に見えない微量の血液を検出するものであり、大腸がんを発見する上で有効な検査法の1つです。便潜血検査で「陽性」と判定されたら、それは痔があるかなどには関係なく、原則精密検査のための大腸内視鏡が必須とお考えください。自覚症状がないからと放置したり、翌年もひっかかるようなら受診する、などの選択はせず、必ず医療機関へ受診し、大腸内視鏡検査を受けるようにしましょう。

症状がない段階で、検診によって発見することこそが、大腸がんの早期治療へ向けての有効な対策と言えるのです。

‖ 大腸腺腫、早期大腸がんの治療法

大腸腺腫、早期大腸がんの治療法の主役は、「内視鏡治療」です。その中でどの治療方法が選ばれるかは、がんの可能性や大きさ、深さ、転移の可能性の有無など、によって総合的に判断されます。この章では、それぞれの治療がどのようなものかわかりやすく解説します。

大腸腺腫、早期大腸がんの治療方法を決める上で最も重要なのが、がんが腸の壁のどの深さ(深達度)に達しているか、になります。これを判断する上で有効なのが内視鏡検査を始めとする各種画像検査です。

大腸腺腫、早期大腸がんの治療方法を決める上で最も重要なのが、がんが腸の壁のどの深さ(深達度)に達しているか、になります。これを判断する上で有効なのが内視鏡検査を始めとする各種画像検査です。

がんがあっても「粘膜」にとどまる場合

この段階は、大腸腺腫、もしくは早期大腸がんの粘膜内にとどまっている段階であり、リンパ管や血管にがんが入り込む可能性が低いため、内視鏡でがんを切りとる内視鏡治療が基本の治療となります。ただし、治療後に病理組織学的検査での詳細な解析によって転移・再発の危険性が推測されるときに、手術治療の追加が推奨されることがあります。

がんが「粘膜下層」に達している恐れがある場合

粘膜下層にはリンパ管や血管が豊富に存在するため、がん細胞が粘膜下層にある一定の距離以上入り込むと、腸管の周囲のリンパ節などに転移・再発するリスクが生じます。このリスクの程度を事前に評価し、患者さんの意向も加味しながら、【大腸がん治療ガイドライン】に従って、適切な治療方針を決定していくようになります。

がんが粘膜下層にわずかに入っただけの段階では転移リスクが低く、内視鏡治療で治癒と判定されることがあります。しかし、がんが粘膜下層の深いところまで達している場合や、がんの分化度が低くなっている場合(より悪性度の高い状態)、リンパ管や血管に入り込んでいるときは、転移・再発の可能性を考慮し、周辺のリンパ節ごと切除する、外科手術が内視鏡治療後にも推奨されることがあります。

最大のメリットは、体への負担が外科手術と比べて少ないことです。お腹に外科の手術創(手術の傷口)が残らず、術後の痛みも外科手術に比べると軽微なことがほとんどです。入院期間は内視鏡治療後の創部の大きさから、日帰りから数日程度と短く、日常生活や仕事への復帰も外科手術に比べて早いのが特徴です。

内視鏡治療の中でも、最も一般的に行われるのが、「ポリープ切除術(ポリペクトミー)」と「内視鏡的粘膜切除術」、「内視鏡的粘膜下層剥離術」になります。ここでは、この3つの切除術を詳しく説明します。

[ポリープ切除術(ポリペクトミー)]

ポリープ(腺腫)が主な対象です。

内視鏡の先端から「スネア」と呼ばれる輪っか状のワイヤーを出し、ポリープの茎に引っかけて高周波電流で焼き切ります。比較的シンプルであり、短時間で終わる治療となります。電流で焼き切らずそのままスネアで切断する方法として、コールドスネアポリペクトミーという方法もあり、術後の偶発症である後出血が電流を使った場合と比べ極めて少ないことから、現在急速に普及しています。

[内視鏡的粘膜切除術(EMR)]

茎がなく平たい形や、少し盛り上がった形のがんやポリープが対象になります。

まず粘膜の下(粘膜下層)に生理食塩水などを注入し、病変を人工的に浮き上がらせます。その後、浮き上がった病変にスネアをかけて電流で焼き切る治療となります。近年は粘膜下層には生理食塩水を注入せず、腸管の中に注入した生理食塩水や水道水の中で電流で焼き切る、underwater EMRという方法も普及しつつあります。

[内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)]

ポリペクトミーも、EMRもスネアという輪っか状のワイヤーを用いて治療する方法であり、切除できる大きさはスネアの大きさによって制限されています。この大きさを越えた病変や、病変の存在している場所によってスネアでの治療が困難な場合に、粘膜の下(粘膜下層)に生理食塩水などを注入した後に、内視鏡の先端から電気メスを出し、病変の周囲を切開して、粘膜下層を剥離し、治療するESDという方法が適応となります。

この方法は普及していますが、種々の条件を満たした医療機関で、高度の技術を持つ医師が行うことが望ましいとされています。いずれの方法でも切除した組織は、病理検査で詳しく調べます。その結果、もし予想よりがんが深かったり、断端(切り口)にがんが残っていたり、粘膜下層のリンパ管や血管にがんが入り込んでいたり、がんの分化度が低い(顔つきが悪い)場合には、リンパ節などへの転移・再発の危険性が高まるため、追加で外科手術を推奨されることがあります。

また、内視鏡治療で幸い治癒と判定された後も1〜3年ごとに大腸内視鏡を行い、再発や新しいポリープの有無を確認することが望ましいと考えられています。

外科手術には大きく分けて開腹手術と、腹腔鏡下手術があります。さらに近年はロボット支援下手術もその精度の高さから急速に普及しています。

外科手術には大きく分けて開腹手術と、腹腔鏡下手術があります。さらに近年はロボット支援下手術もその精度の高さから急速に普及しています。

[開腹手術]

開腹手術は、お腹を15㎝~20㎝ほど切開して、がんのある腸管と、転移の可能性がある周辺のリンパ節を一緒に切除する手術方法です。

近年は、大腸がん手術の主流は体への負担が少ない腹腔鏡手術に移っていますが、以下のような場合には開腹手術が選択されることがあります。

・がんが大きく、腹腔鏡では安全に取り切れない場合

・がんが原因で腸閉塞を起こしているなど、緊急を要する場合

・過去の腹部手術で癒着がひどく、腹腔鏡の操作が困難な場合

直接目で見て触れながら手術ができるため、不測の事態にも対応しやすいというメリットがあります。一方で、傷が大きいため術後の痛みは強く、回復にやや時間がかかり、入院期間も長くなるというデメリットがあります。

医師は安全性と根治性を最優先し、患者さんにとって最適な方法としてこの術式を選択します。

[腹腔鏡下手術(ふくくううきょうかしゅじゅつ)]

腹腔鏡下手術は、お腹に小さな穴をいくつか開け、そこから「腹腔鏡」と呼ばれるカメラと専用の手術器具を挿入して、モニターに映し出される映像を見ながらがんを切除する方法です。

近年、大腸がん手術の主流となっており、患者さんの体への負担が少ないのが最大の特徴です。お腹に5mm~12mm程度の穴を4~5ヶ所開け、お腹の中に二酸化炭素ガスを入れて空間を確保し、腹腔鏡で内部を観察しながら、鉗子(かんし)と呼ばれる細長い手術器具を操作して、がんのある腸管と周辺のリンパ節を切除します。切除した腸管は、おへそのあたりを3~5cmほど小さく切開して、そこから体外に取り出します。

メリット (利点)

・傷が小さく、痛みが少ない

切開創が小さいため、開腹手術に比べて術後の痛みが少なく、回復が早いです。

・入院期間が短い

術後の回復が早いため、入院期間も短くなる傾向があります。早期の社会復帰が期待できます。

・出血量が少ない

手術中の出血量が比較的少ないとされています。

・鮮明な拡大視野

高性能カメラによって、細かい血管や神経などを拡大して見ることができるため、より精密な手術が可能です。

・術後の癒着が少ない

お腹の中を直接空気にさらす時間が短いため、腸の癒着が起こりにくいとされています。

デメリット (欠点) と注意点

・高度な技術が必要

執刀医には腹腔鏡手術特有の専門的な技術と経験が求められます。

・手術時間が長くなる傾向

開腹手術に比べて、手術時間がやや長くなることがあります。

・触覚がない

直接手で臓器に触れることができないため、器具の操作から伝わる感覚で判断する必要があります。

・適用できない場合がある

①がんが非常に大きい、または周囲の臓器に広がっている(浸潤している)場合。②開腹手術の既往があり、お腹の中の癒着がひどい場合。③腸閉塞を起こしているなど、緊急性が高い場合。

これらの場合には、手術の途中であっても、安全性と根治性を最優先して開腹手術に切り替えることがあります。医師は、がんの進行度や患者さんの状態を総合的に評価し、最も適した術式を選択します。

‖ 費用・入院期間・仕事復帰までの流れについて

治療を受けるにあたり、入院期間や費用は大きな関心事だと思います。この章では、その目安について解説します。

大腸がんの治療費は、治療法によって大きく異なります。医療費の総額(10割)でみると、内視鏡治療は30万円前後、外科手術では150万~300万円以上になることもありますが、公的医療保険と「高額療養費制度」により、実際の自己負担額は大幅に抑えられます。

大腸がんの治療費は、治療法によって大きく異なります。医療費の総額(10割)でみると、内視鏡治療は30万円前後、外科手術では150万~300万円以上になることもありますが、公的医療保険と「高額療養費制度」により、実際の自己負担額は大幅に抑えられます。

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。事前に「限度額適用認定証」を申請すれば、窓口での支払いを上限額までにとどめることも可能です。

所得によって上限額は異なりますが、多くの場合、実際の自己負担額は月10万円前後になります。この制度を活用すれば、経済的な不安を大きく軽減し、治療に専念しやすくなるのではないでしょうか。

ここでは、「内視鏡治療」と「外科手術(腹腔鏡・開腹)」がそれぞれどのくらいの入院期間が必要となり、仕事復帰までにどのくらいの時間がかかるのかをお伝えします。

ここでは、「内視鏡治療」と「外科手術(腹腔鏡・開腹)」がそれぞれどのくらいの入院期間が必要となり、仕事復帰までにどのくらいの時間がかかるのかをお伝えします。

※これはあくまで一般的な目安であり、患者さんの年齢、体力、がんの状態、仕事内容(デスクワークか肉体労働か)などによっても大きく変わることをご理解ください。

|

治療法 |

内視鏡治療 |

外科手術 |

外科手術 |

|

入院期間の目安 |

日帰り~7日程度 |

7日~10日程度 |

10日~2週間程度 |

|

仕事復帰の目安 |

退院後すぐ~2週間 |

退院後2~4週間 |

退院後1ヶ月~2ヶ月 |

|

体への負担 |

少ない |

中程度 |

大きい |

[内視鏡治療(ポリープ切除、EMR、ESD)]

日帰り~7日程度

日帰り、もしくは1~2泊の入院で済むことがほとんどです。

・ESD(大きめの病変)

切除する範囲が広いため、術後の傷口からの出血などのリスクを考慮し、術後は3~5日程度の入院するのが一般的です。入院中は出血や穴が開いてしまう(穿孔)などの偶発症が起こってこないか、慎重に経過をみます。

いずれの治療であっても退院後1~2週間ほどは食事や運動の制限など、日常生活での配慮が必要になるのが通常です。

目安は退院後すぐ~1週間

・デスクワークの場合

・デスクワークの場合退院の翌日から復帰できる方も少なくありません。体力の消耗がほとんどないため、無理のない範囲で普段通りの生活に戻れます。

・肉体労働・力仕事の場合

医師から1週間~2週間程度の運動制限が指示されることが多いため、医師の指示に従います。腹圧がかかる作業は、創部腸の治療後の傷口に負担がかかるため、医師に相談の上で再開時期を決めましょう。

[外科手術(腹腔鏡手術)]

7日~10日程度

・傷の痛みが落ち着き、身の回りのことが不自由なくできるようになったら退院となります。

目安は退院後2~4週間(手術日から数えると約1か月後)

退院後1~2週間ほどは自宅で療養し、体力が戻ってきたと感じれば復帰可能です。通勤の負担も考慮しましょう。

・肉体労働・力仕事の場合

傷が完全に癒え、体力が戻るまでにはもう少し時間が必要です。一般的に手術後1ヶ月は重いものを持ったり、激しい運動をしたりするのは避けるべきとされます。仕事への復帰時期は必ず医師と相談するようにしましょう。

[外科手術(開腹手術)]

10日~2週間程度

・術後の痛みも比較的強いため、痛みのコントロールをしながら慎重に回復を目指します。

目安は退院後1ヶ月~2ヶ月(手術日から数えると約1.5ヶ月~3ヶ月後)

退院後も体力の回復には時間がかかります。最低でも1ヶ月は自宅療養に専念するのが一般的です

・肉体労働・力仕事の場合

復帰には最も時間がかかります。腹筋を使うため、傷口が完全に塞がり、体力が十分に戻るまで無理は禁物です。術後2~3ヶ月を目安に、医師の許可を得てから復帰を考えましょう。

‖ まとめ

この記事では、ステージ0~ステージI期の大腸がんについて、治療法や費用、仕事復帰までの期間などを解説しました。

この段階では自覚症状が乏しいため、検診の「便潜血検査」で発見のきっかけをつかみ、精密検査である大腸内視鏡を受けることが極めて重要です。早期に発見できれば、多くは体への負担が非常に少ない「内視鏡治療」で治癒を目指せます。

治療法はがんの深さや転移リスクによって決まりますが、どの治療を受ける場合でも「高額療養費制度」を活用すれば、経済的な負担を大幅に軽減できます。入院や仕事復帰までの期間は治療法によって異なりますが、事前にある程度の目安を知っておくことで、心の準備と生活の計画が立てやすくなるのではないでしょうか。

‖ 編集を終えて

ステージ0~I期の大腸がんの多くは、検診の「便潜血検査」をきっかけに適切に医療機関を受診し、大腸内視鏡検査を受けた方々で発見されます。しかし、問題なのは、便潜血陽性で「要精密検査」となっても、医療機関を受診されない方が少なくないことが明らかになっています。

「きっと痔だろう」「来年も陽性だったら病院に行こう」といった自己判断や、大腸内視鏡検査への恐怖感、羞恥心などがためらいの原因と考えられます。しかし、現在は検査の苦痛に配慮した医療機関が増え、プライバシーへの配慮も進んでいます。

大腸がんは早期に発見できれば完治が目指せる、希望の持てる病気です。日々の生活に追われ、「体調不良がないから」とがん検診を後回しにせず、定期的にご自身の体と向き合う時間を作ることが何よりも大切です。また、お腹の症状や便通の異常、血便などを自覚した場合は、すぐに消化器内科などの専門医が在籍しているお近くの医療機関を受診してください。

この記事が、一度立ち止まってご自身の体を振り返り、がん検診や健康診断を受けるきっかけになれば幸いです。

-------------------------------------------------------------------------------

【参考文献】

・がん情報サービス:大腸がん(結腸がん・直腸がん)について

https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/print.html

・「大腸にポリープがあると言われました。取らなくてもいいのでしょうか?」―日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡Q&A

https://www.jges.net/citizen/faq/large-intestine_07

・大腸癌取扱い規約 第9版 編集 大腸癌研究会 出版 金原出版

https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307203890・

・Zauber AG, Winawer SJ, O’Brien MJ, et al. Colonoscopic polypectomy

and long-term prevention of colorectal-cancer deaths. N Engl J Med

2012;366:687–96.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1100370

-------------------------------------------------------------------------------